お試し移住 滞在19日目 K.Idris familyみのです。

今回は震災と復興についてのお話です。

3.11 自分と夫は

自分は震災の時には東京で新規クリニックの開設をしてすぐ、仕事でとても忙しくしている頃でした。

午後の診療が始まる時でした。東京でも建物が激しく揺れ、電車が止まり体育館で一夜を過ごす経験をしました。

翌日帰宅してテレビを見ると東北地方が想像を絶する事態となっていて、強い衝撃を受けました。

夫は海外で仕事をしていて、たまたま東京の知人とチャットをしている途中に地震があり会話が中断したそうです。

ちょうど今のトルコの地震のように日本のことが大きく報道されていたそうです。

被災地の状況や福島第一原発の事故もニュースで見聞きし、今までの安全だと思っていた日常がこれほどまでに崩れるものかと思い知らされました。

旧女川交番

ここはいつか行こうと思っていた場所です。とにかく一度見に来てほしい。どんな人にもここには必ず来てほしい場所です。

旧女川交番は元々ここにあったわけでは無く、別の場所からここまで転がってきたそうです。コンクリートの建物が土台から浮いてしまったということなのです。

元々ここは埋立地であり、地震の影響で地盤の液状化により建物自体が浮き上がってしまいそこに津波が襲ってきました。

震災前の土地の高さそのままを残しているため、現在の高く嵩上げした地面より低くなっています。

夫も息子も震災当時の日本の様子を実体験していないので、女川が新しい町に感じるようです。そういう立場からすると、ここで震災があったこと自体が信じられないという思いです。しかしそこに静かに旧女川交番があることで、今後何十年、何百年経った後にも誰もが直接見て感じ取ることができます。

旧女川交番の周囲の壁には、津波の被害の写真が貼られています。また震災前の町の写真も見ることができます。その時までここにあった日常、失われた町を見るとどうしても、もう一度ここに行けたら…と思ってしまいます。もう戻らなくなってしまった町の人たちの絶望は計り知れません。

またこの状況から復活してきた女川の人たちの底知れないパワーを感じることができ、挫けそうになってももう一度頑張ろうと思える場所でもあります。

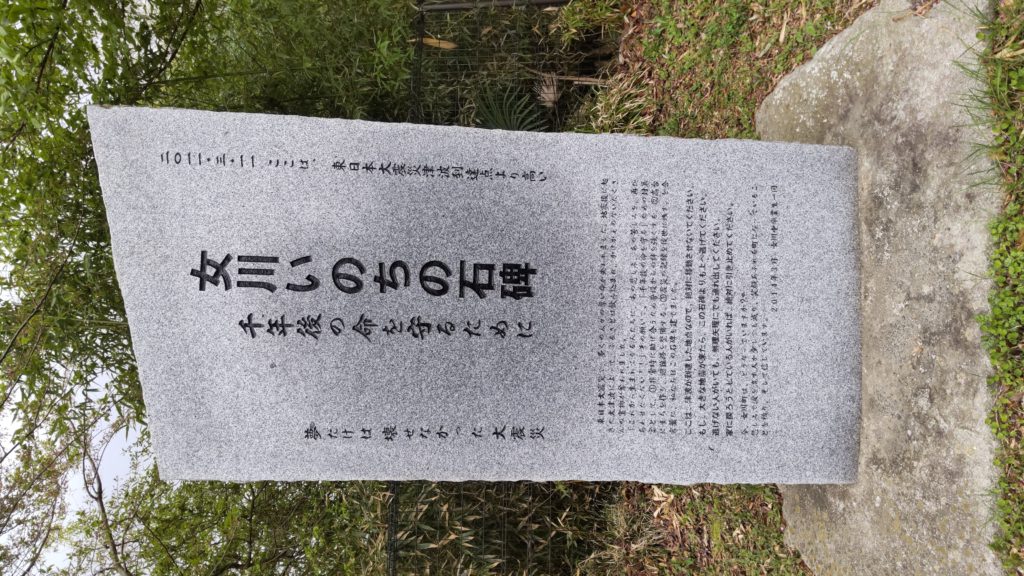

いのちの石碑

全国的にも知られている、いのちの石碑プロジェクト。「1000年後の命を守る」を合言葉に、町にある21の浜の津波到達地点より高い地点に石碑を建てるプロジェクトです。

これを考え出したのは震災後に入学した女川中学1年生。

募金活動によって1000万円を集め、最初の石碑は彼らが3年生になった時に建立されました。

「夢だけは壊せなかった大震災」

この石碑に書かれている文章は中学生が自ら考えたものです。

「逃げない人がいても、無理矢理にでも連れ出して下さい」、等太字で書かれている部分に命を守ろうという強い意志を感じます。

来てみると分かるのですが想像以上にこの石碑のある位置が高いのです。女川はリアス式海岸の入江であるため、陸地の高いところまで津波が駆け上がり、想像をはるかに超える被害を受けたことがわかります。

女川の被害

女川は地震発生50分後に津波に襲われました。その高さは14.8mにものぼり、

遡上高(陸地を駆け上がった高さ)は34.7mにもなりました。多くの方が亡くなられました。その割合が震災が起こった地域の中で最も高く、浸水域に町民が住む割合は87.7%にものぼり県内最大の被害となりました。

亡くなられた方のお名前が記された慰霊碑が町役場の前に設置されています。

旧JR女川駅前にあったからくり時計についていた4つの鐘のうち、唯一完全な形で見つかったもの。町役場の横に移設され、今も町を見守っています。

女川のはじまり

女川が今のような「町」の形になったのは大正時代に岩手の銅山会社

「磯村産業」の開発によるものが最初です。

元は別々の場所に隔絶していた小さな漁村の集落を銅山経営の技術を使って埋め立て、その埋立地を無償で貸すところから始まります。

そのおかげで意欲がある商売人たちがよその土地から多く集まり、戦前から賑わう町になりました。

そこで重要な役割を担ったのが「女川振興会」という組織で、各集落や業種を越えた民間組織だったそうです。

民間事業によって起業支援が行われていたということに驚きます。

女川はこうして、よそものを受け入れる文化や多様性という土壌が形成されていったようです。

町長を選ぶ時もしがらみはなく、有能な人を選ぶ。

日本全国そうあってほしいと願わずにいられません。

新しいことに挑戦する、女川の外から良いものはもってくる

というのが元々からあった、「女川らしさ」というわけです。

復幸

今お試し移住で滞在している場所は浦宿という場所で、ここは女川中心地よりひと山超えた場所にあります。

そのため津波の被害が女川駅周辺に比べると少なく、震災後の復興はここ浦宿から始まりました。

ここ、ログハウスの程近くに、蒲鉾の名店「高政」があるのですが、この工場が奇跡的に残っていました。社長が女川の商工会長をつとめていて、震災後に工場の前で焚き火を囲んで今後の女川をどうするか話し合い、

民間組織で復興させようという仲間を集めて組織を作りました。

各業界の垣根を超えた組織、女川町復興連絡協議会(FRK)の発足です。震災後1か月のことでした。

このFRKの設立総会で驚くべき伝説が生まれます。

社長の高橋さんは、復興には20年かかるかもしれない。だから、20年後に責任が取れる世代が主体となって復興をしてほしいと考えます。

だから

「還暦以上は口を出すな」

という宣言があったというのです。

高政、かっけーーーーー!!!

本当、それが言える大人って、なかなかいないと思います。

ここからは公的支援と民間支援を組み合わせて町を立て直していきます。

支援物資のコンテナを使い、FRKが働きかけて起業支援をしたり、今の商店街が出来る流れに繋がっていきます。民間主導で集客や事業を立ち上げるやり方は先に述べた戦前の「女川振興会」を彷彿とさせるものがあります。

死にものぐるいの努力の中、震災2ヶ月後には当時の女川高校グラウンドで「女川復幸市」が開かれています。

女川町は減災という選択をしました。

防潮堤を作らず、町そのものを高くする計画です。

明治三陸津波、東日本大震災を参考にして

商業エリアはL1津波で浸水しない位置(5.4m以上)

居住地はL2津波でも浸水しない高台(20m以上)

という区分けを行いエリア分けをしています。

このためどこも海に視線が向けられるように設計されていて

女川の大きな特徴となっています。

これが町の価値を高めることに貢献しています。

実際にどこの公共施設や道路を歩いていても、ふと海が見え、短いお試し移住期間ながらいつも海とともに暮らしていることを実感します。

区画整理には住民参加型で議論が進められていきます。

説明会は200回以上行われ、須田町長自ら計画の説明や質疑応答していたそうです。

将来の人口減少時代を見据えて持続可能な町を作るため、町の価値を高めることに官民一体となって注力していきます。

そうして今のようなコンパクトシティが生まれたわけです。

町では民間主導でにぎわいが起こるように集客イベントが行われています。

私たちがここに来る少し前にもONAGAWACKという音楽フェスがあり、BiSHなどのアーティストがライブやイベントをしました。ちなみに昨日も週末でコスプレイベントがあったらしく、サイリウムを振り回している人達をシーパルピアの中で目撃しました。

復興には音楽の力がやはり欠かせないものであったと聞きました。

旧女川中学校舎は今は音響機器の輸入会社の「サウンドハウス」が購入し、町は音楽の町になっていることを感じます。

商店街「シーパルピア女川」の中にはギターの工房もあります。

昨日はパパが商店街のうたごえ喫茶「そらおと」さんに飛び入り参加でビートルズやエルトンジョンを熱唱しました。私も歌い踊って、音楽の力で女川の方と一体となって楽しむことができました。

FRKの戦略室は、今私たちがお世話になっているアスヘノキボウさんに活動が引き継がれていきます。

活動人口の取り組みです。最初のブログで少しお話ししましたが、女川に関わる人達の母数を増やす、そこから町を活性化させていくという取り組みです。

(アスヘノキボウを立ち上げた小松さんという方も女川町外出身だそうです。)

私たちK.Idris familyが参加しているお試し移住もそのプログラムの一つであり、こうして女川について発信しています。

アスヘノキボウさんが運営している女川フューチャーセンターCamass。コワーキングスペースや多目的スペースとして起業支援や交流施設として利用されています。

女川愛

町の人と話すと、本当に多くの割合で「甥がそこで流されて」「おばさんが亡くなったけど」とか会話の中でよく耳にします。

その方にとって本当に大切な人を亡くし、それを他人に話して下さる時、

聞き手側の自分としては、その亡くなった方がここで確かに生きていたこと、に思いを馳せ、その話を心で覚えているようにすることぐらいしかできません。

恐怖の中、大切な町や人が失われたことを目にした人たちの心の傷はいかばかりか。

簡単には窺い知ることのできない悲しみがあって人々はこの町で生きています。

実は自分も家族を突然亡くしたことがあり、夫に至っては突然国が無くなった(ソビエト連邦崩壊)という経験をしており、急に生活が困難になったという経験を知らないわけではありません。

しかしその時に自分の場合は嫌なことがあった場所を捨て、もう忘れるという判断をしました。心機一転、別の場所でやり直す、という選択です。

夫も同じで、国が変わって別の民族が優勢になっていく中、アイデンティティがわからなくなり、故郷を出て日本に来ました。

自分がもし震災当時女川に住んでいたらどんな選択をしただろう、ということです。

もしかしたら町を出ていくかもしれない。実際震災直後の人口減少率は37%と、県内最大だったそうです。

※現在の調査では女川町は起業支援などの新たな取り組みが功を奏し、人口が増加しています。

それでもここでやっていくと決めたというのは本当に困難すぎる道だったと思います。

町はほぼ壊滅状態だったわけです。

ゼロからもう一度やり直そうと思えたということ、それ自体がとても強い、と思いました。

もちろん町から出た人を批判しているわけではありません。その方にとってしかるべき選択というものがあります。

この町に残ってまた初めからやり直そうという強い気持ち、その気持ちはどこから来るのだろうと、単純に思ったのです。

自分なら挫けてしまうかもしれません。前を向けと言われてもどうしても立ち上がることができない時ってあります。それでも湧いてくる女川の底力、って一体どういうことなんだろうと。

本当に今の自分の悩みなんて軽すぎてアホらしくなってきます。

でも女川に来てみるとこの町を守りたくなる、というと烏滸がましいのですが、1ヶ月だけここに住んでいても今の浦宿がずっと続いてほしいと思う自分がいます。

いつ見ても海が穏やかですし、港の船の音やウミネコの鳴き声。この港町の雰囲気が他にはない、特別な空間に感じます。

まさかこの海がこちらに向かって襲ってくるなんて、どうして?と海に問いかけたくなります。だけどずっとここに住んでいると日常に港があるのが当たり前で、かけがえの無い場所なのだろうと思います。

アスへノキボウさんから「女川復幸の教科書」という素晴らしい本をいただいてこの記事を書く参考にしています。

他にもご紹介したい話はたくさんあるのですが、ぜひ一度手に取ってもらえると女川に関わっている自分としては嬉しいです。

どんなビジネス書を読むより勇気と元気が出ます。

復幸の教科書、というより普通に全国民の教科書として推薦したいです!

本の中にあった、言葉を借りると

「海にやられたけど海が町を復興してくれる」

それが 海とともに生きている、

ということなのかもしれません。

これからもまだまだ女川の人とたくさん話し、このことについて深掘りして行きたいです。

投稿者プロフィール

-

K.Idris family

東京在住の3人家族。

リオ(パパ) ITエンジニア

みのさん(ママ)主婦

ペンギン(息子)小学生

最新の投稿

おためし移住ブログ2023.04.24家族で女川 最終日

おためし移住ブログ2023.04.24家族で女川 最終日 おためし移住ブログ2023.04.18観光しない女川 滞在21日目

おためし移住ブログ2023.04.18観光しない女川 滞在21日目 おためし移住ブログ2023.04.16震災と復興 滞在19日目

おためし移住ブログ2023.04.16震災と復興 滞在19日目 おためし移住ブログ2023.04.10家族でお試し移住 滞在13日目(中日)

おためし移住ブログ2023.04.10家族でお試し移住 滞在13日目(中日)